陈云书信提到苏州评弹研究会莫干山年会

◎朱炜

陈云同志为新中国的建立、为社会主义基本经济制度和政治制度的确立、为改革开放和社会主义现代化建设作出了卓越的贡献,值得永远铭记。他一生坚定理想信念、坚守党性原则、坚持勤奋学习、秉承求真务实作风、深具朴素公仆情怀。他的这些优秀品质不独反映在工作中,也体现在疗休养中。

一、陈云1953年莫干山休养

陈云是南方人,出生于上海,钟爱杭州与苏州,谙熟江南文化,长期关心江、浙、沪两省一市的建设与发展。新中国成立初期,他就多次到杭州调研、视察,即便是来杭州休养,每次都匆匆,但对杭州的印象越来越深,以致晚年欣然题词“杭州是好地方”,破例为云栖竹径题写景名。位于杭州北部德清县境内的莫干山“遍地是修篁,夹道万竿成绿海”,“竹”为莫干山“三胜”之首。陈云1953年至莫干山休养,正是从杭州云栖而上莫干山,对于两地的观感庶几是一致的。作家叶永烈曾问陈云夫人于若木,这是不是因为陈云喜欢竹子的缘故。于若木点头说:“的确,陈云很喜欢竹子。”陈云的子女也表示,父亲喜欢“一眼望不到头的竹林”,在竹林小径散步思考。

陈云关于名胜有独到的认识,曾对身边工作人员说:“名胜的形成是要具备一些条件,不具备就不能被人承认是名胜。名胜有好有次,也是条件决定的。条件一是自然山水林木要有特色。二是要有人为的加工,加工的程度越大、历史越久,名胜也就越好。三是要有文物价值,如名人住所、碑刻、题诗等等;杭州的名胜是具备这些条件的。”“宣传也可以算一条。”按以上四个条件,莫干山是名副其实的国家级风景名胜区。

20世纪50年代初,财经斗争硝烟才散,编制第一个五年计划的任务接踵而至,陈云积劳成疾,病倒了。有关方面建议他去苏联疗养较为有益,但由于国内大规模经济建设刚起步,百端待理,他选择了到杭州休养。1953年5月7日至6月12日,陈云在杭州,经过一个多月的休养,他的身体情况略有好转。6月21日至6月24日,陈云赴莫干山休养,其间接到时任浙江省委书记谭启龙转来周恩来总理的电报。当时正逢“一五计划”实施之始,粮食短缺问题日益突出和紧张起来,第二次全国财经会议上对粮食问题进行了讨论,但与会者意见不一。主持会议的周恩来想到在党内陈云的意见是具有权威性的,于是专就粮食问题发电报征求陈云的意见。周恩来在电文中说:“此事关系颇大,你过去考虑较深,请提出意见,以便中央通盘考虑做出决定。请视身体情况,简复。”

陈云收到电报后,认真分析了第二次全国财经会议上对于粮食管理与供应问题的不同意见,并决定提前结束在莫干山的休养,于6月24日回到杭州。6月25日,陈云复电周恩来,提出自己的建议,主张对于粮食管理和供应仍维持由中央统筹统支的办法,略增地方机动性。这就是收入《陈云文选》中的《粮食要统筹统支》。陈云的建议,很快得以贯彻实施。第一届全国人民代表大会第一次会议上,周恩来做政府工作报告,认为统购统销对调节供求关系,稳定市场物价,保障人民的生活和国家的建设,完全是必要的、适时的。联系陈云从革命战争时期发动农民实行土地改革,建立革命根据地,鼓励农民交公粮、出卖余粮;到这一时期主张粮食要统筹统支,统购统销,使全党重视粮食工作;再到党的十一届三中全会以后,提出要进口一些粮食,不能因为发展经济作物而挤了粮食产量,粮食还是第一位的。陈云关于粮食问题的系列重要论述,始终贯穿了他关于解决民生问题是重要国策的思想。

正如电视专题片《陈云在浙江》解说词中所说:“人们在探究这段似乎已渐渐离我们远去的历史时,或许会发现统购统销这一重大决策与疗养胜地莫干山和陈云留在山上的足迹有着某种联系。”陈云因上莫干山休养,与这座名山产生了不解之缘,难忘莫干山,关注莫干山。

二、陈云与苏州评弹艺术研究会莫干山年会

陈云是评弹艺术的“知音”,被尊称为“老听客”,评弹艺术工作曾长期在他的爱护和关怀之下发展。尽管陈云不止一次谦虚地说:“我听书和搞经济工作不一样。经济工作是我建国以来分工从事的工作,是用全副精力去抓的。评弹是我的业余爱好,随便谈谈的。”可是,评弹界无不知他出于对保护、继承和发扬中华优秀传统文化的责任心,他是以一个政治家的角度去看待评弹艺术发展的。“评弹要像评弹的样子,可以有所改进,但不要……改掉评弹的特色”“现在要说新书,这是时代的需要”……1977年,在历史的关键时刻,由陈云提议,并征得文化部的同意,江、浙、沪两省一市在杭州召开评弹座谈会,虽仅吴宗锡、施振眉等7位评弹界代表参加,但陈云亲自主持,重要性不言而喻。会议的成效在之后几年逐渐显现。

1978年夏,浙江省曲艺团全体苏州评弹演员在莫干山创作、排演了中篇苏州弹词《新琵琶行》,后赴北京参加文化部举办的国庆30周年文艺调演,获创作二等奖。

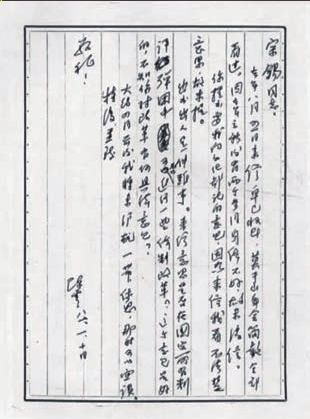

1980年7月24日至7月30日,苏州评弹艺术研究会在莫干山举行第一次年会。与会代表重点探讨了苏州评弹如何推陈出新和适应时代要求的理论及当前面临的实际问题,提出今后的主要任务是书目的建设,艺术水平的恢复,人才的培养。这年8月5日,吴宗锡给陈云写了一封信,汇报评弹研究会莫干山年会的情况。改革开放初期的陈云工作十分繁忙,在收到吴宗锡的信后,他仔细看了年会的每一份简报和发言稿,没有马上复信,而是深入分析了评弹问题的内外因素。半年后的1981年1月10日,陈云给吴宗锡复信,信中称“莫干山年会简报全部看过”,并将简报内容提炼为“出书出人”,又直指“出书出人是件难事”。

三、陈云提出“出人、出书、走正路”

1981年,陈云再一次表态支持评弹,并为复兴评弹提出若干准则。1981年4月5日,陈云在上海休养期间找来吴宗锡谈话,概括地讲出了“出人、出书、走正路”这句振兴评弹事业的名言。陈云如是强调“出人,不一定要求一下子出十几个,能先出三五个人就很好,逐步提高、增加”“要以正派的评弹艺术,打掉艺术上的那些歪风邪气”。什么是正派的评弹艺术?在陈云看来,其中重要的一条就是坚持文艺为人民服务、为社会主义服务,处理好适应观众和提高观众的关系。施振眉撰文回忆:“事后才知陈云同志仔细地看了这届年会的每一份简报和会上的发言,在了解了各种看法后,又亲自作了调查,广泛听取意见,直到1981年4月5日,才提出了‘出人、出书、走正路’这一振兴评弹的重要意见。这七个字是对发展和振兴评弹事业的最简练最精辟的概括。这不仅对评弹,而且对戏剧,对开创文艺工作的新局面都是共同的必由之路。”

陈云多年来有关评弹的谈话和通信被编辑成《陈云同志关于评弹的谈话和通信》一书,经中国曲艺出版社于1983年出版。这部著作不仅对我国评弹艺术在建国后的发展过程和经验教训作出了科学的总结,对整个社会主义文艺事业,发表了许多重要的意见。

1985年5月1日,陈云在江华、王芳、薛驹、李丰平等浙江省主要领导陪同下,在杭州西子宾馆观看了浙江省曲艺家协会理事、德清县评弹团演员张雪麟与夫人严小屏的演出,欢度五一国际劳动节。演出的节目是张雪麟夫妇自编的长篇历史传奇弹词《董小宛》,共三十余回,六十万字。此“新书”在苏南、浙北和上海一带演出时,博得了听众的赞赏,是张雪麟的保留节目,曾获浙江省文联颁发的鲁迅文学基金奖一等奖。缘此,张雪麟精心挑选出了《董小宛》中《参相》一回,因这一回人物集中,情节曲折,适宜双档演出。演出开始,张雪麟轻捻丝弦,先放了一只噱头,而后施展起说、表、弹、唱的全套功夫,淋漓尽致地演唱起来。曲终琴歇,掌声四起,陈云与张雪麟夫妇亲切握手,祝贺演出成功,并问及两人来自哪个评弹团?张雪麟答,是德清县评弹团。陈云听罢,发出健朗的笑声,高兴地说:“很好!很好!”很难想象当时一个县级评弹团演员能达到如此高的艺术水平。

张雪麟后来回忆:“我们就是遵照出人、出书、走正路,埋头苦干,四年多的辛勤耕耘,三十余回的长篇弹词《董小宛》在书台上树起来了。三年中在上海演出十六遍,评论家写文章称赞我们是演不败的《董小宛》。当然这是对我们的鼓励,但也确有成功的一面。”

不由得想起张雪麟在1986年在湖州演出,有一天,从书台上下来,见到去看望他的朋友说:“你知道什么时候是我最高兴的时候?现在,就是现在!我现在听到听众为我拍手的声音,是我做人最适宜的时光。”他还说过:“艺术是在实践中提高的,我的演出……一年到头,马不停蹄,还要挤出时间来编书。演员只有在台上磨炼,才能提高。不演出,哪有成就?”

今时今日,中国的经济建设取得了非凡的成就,文化建设亦与时俱进。钩沉陈云1953年赴莫干山休养以及1980年促成苏州评弹研究会莫干山年会史事,学习他休养犹思裨国事的中国共产党人优秀品质,重温他对粮食问题与评弹艺术的相关论述,能帮助我们理解和认识今天的三农问题和文艺事业。特别是那句“出人、出书、走正路”,对于引领新时代青年的成长成才,犹有启迪和教益。