◎陈松泉

儿媳妇网购来一箱荸荠,让我洗洗做风干荸荠。带泥的荸荠犹如水井手摇抽水机在抽水前加的引水,瞬间复活了我与荸荠相关的许多经历与文化记忆。

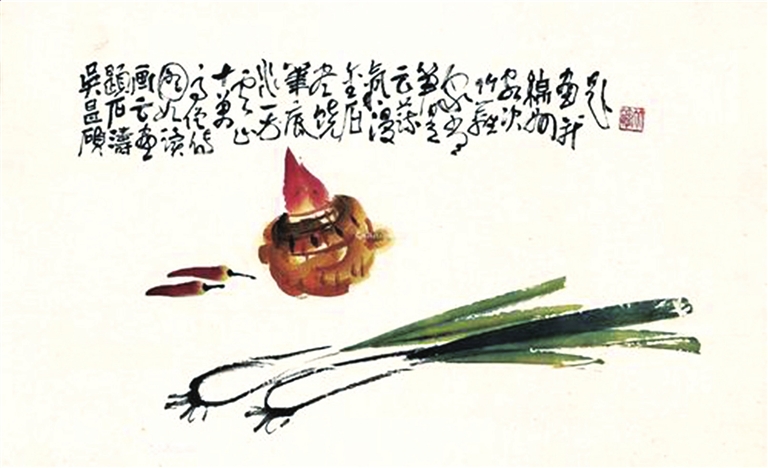

老家曾经种过好多年荸荠。怎么种,我却一点印象也没有。可能是父亲认为种荸荠这些小活用不着传授,到时自然会的。但挖荸荠的印象却很深刻。记忆中,父亲背一把翻田的铁耙,我拎一只竹篮,来到荸荠田,父亲扯掉那些枯萎掉了的空管的圆叶子,用铁耙将泥翻起,我用手从泥里将荸荠挖出来,挖满一篮我们就回家。荸荠放进割羊草的篰里,拿到河埠头,浸到水里,手握篰的上沿,将篰按顺时针方向旋转,篰里的荸荠也随着篰作顺时针运动。荸荠与荸荠相互摩擦,荸荠上的泥就在运动中化作泥水甩出篰外。反复多次,荸荠就洗干净了。后来看汪曾祺先生的小说《受戒》,小英子借挖荸荠戏明海小和尚的情景实在令人发科,生动而有味道:“荸荠藏在烂泥里。赤了脚,在凉浸浸滑溜溜的泥里踩着,——哎,一个硬疙瘩!伸手下去,一个红紫红紫的荸荠。”“老是故意用自己的光脚去踩明海的脚”。然后,“她挎了一篮子荸荠回去了,在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着她的脚印,傻了。……明海身上有一种从来没有过的感觉,他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。”

周作人先生说:“荸荠自然最好是生吃……有特殊的质朴与新鲜的味道。”(《关于荸荠》)但是我家除了刚挖回来的荸荠,拿一两个尝鲜或者正月里将荸荠削皮洒上白糖当菜吃外,基本上都是煮熟了当零食吃。奶奶说荸荠蒂和皮上有许多寄生虫,不干净。张爱玲在《半生缘》里说到煮荸荠:“一边听瓦钵里荸荠咕嘟咕嘟地响,一边剥热荸荠吃,幸福又温暖。”感觉富有诗情画意。熟荸荠嚼起来有一股粉粉的糯香,记忆里比生的更有甜味。奶奶总会在我的书包里放一些熟荸荠,好让我与小伙伴们一起分享。

要做风干荸荠,那就得划船去,可以多挖一些回来。荸荠洗净后,先摊在竹簾上,然后将蚕匾架设在通风的地方,把荸荠倒在匾里,摊平,好似将它打入冷宫般让其自然风干。偶尔也会去看看,是否被老鼠偷吃了去。郑逸梅先生在他的《艺林散叶》中写道:“鲁迅喜啖风干荸荠。风干荸荠精致质密,甜脆细嫩,入口美味久留,令人难以忘怀。”风干荸荠好像许多人都爱吃,特别是城里人。记得每年我都会背着风干荸荠送到新市的亲戚家里去,就像我每年年底前给他们送年糕一样,是特意的。我总觉得每一颗风干荸荠的皱纹里都珍藏着厚实的迷人故事。

湖州蔬菜批发市场上有个卖荸荠的摊位,一个四五十岁的男人整天安安静静地坐在那里削荸荠,一小筐一小筐码好的嫩白如凝脂的荸荠被接踵而来的顾客拎走。看来,喜好荸荠脆爽口感的还是大有人在。